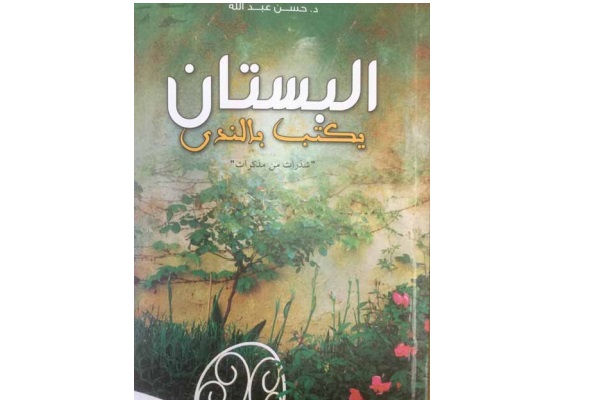

البستان يكتب بالندى، رواية جديدة للدكتور حسن عبد الله، صدرت عن مركز "البستان" للإعلام والدراسات الثقافية في أولى اصداراتها، الذي يقرر منذ بدايتها بأن تجربته "تنثر ذاتها... لتصبح النرجس في المكان امتداداً لعطرك الطبيعي"، وهكذا ينثر الكاتب "شذرات من مذكرات" على امتداد صفحات بستانه في ثلاثة محاور أساسية، ارتباطه بالأرض وتعلقه بشجرة الزيتون، وتجربته في السجن والاعتقال وصولاً إلى شجرة الإعلام الذي صال وجال فيها.

حنينه للأرض التي عشقها بكل محبة وحنان، نكتشفه من الصفحة الأولى، بأنها حاضرة بكل ثقلها، وتداعياتها، فيترك لها الكاتب عنان التوهج والانبعاث في كل الصفحات، فالأرض في مفهوم الانسان الفلسطيني كاتباً كان، أو قارئا، أو من أي فئة أخرى، تعني كل شيء، هي الأم وهي مصدر الوجود الأساسي، وهي الآن قضيته بين التمزّق والحياة، وهي غاية الأحلام والذكريات ومراتع الصبا والطفولة، وهي في الرواية غربة الكاتب واغترابه.

يشعر كاتبنا، وقد اختار شجرة الزيتون رمزاً لها، بالضعف والضياع بين اغصانها وأوراقها وثمرها، فيستخدم كلمة الزيتون مئات المرات في صفحات هذا الكتاب التي لا يتعدى ال 270 صفحة، من القطع المتوسط.

ذلك الحب العارم لهذه الشجرة، جعله يعتقد أن كل النباتات، وحتى أشجار الزينة، جزء لا يتجرأ منها، فزهرة البيلسان، جزء لا يتجزء منها، فسمى ابنته بيلسان وزرع في بستانه زهرة البيلسان، فبيلسانه في البيت وبيلسانه في الحقل، وبيلسانه يشم رائحتها كل قارئ للرواية.

هكذا، ينطلق الكاتب في حبه للأرض، من واقع أفراد أسرته وأولاده وزوجته وأمه ووالده واخوانه وأخواته، والقريبين منه، في قرية رافات، هم عنوان هذا الحب. فيصبحون أبطال هذه الرواية، ومحركي أحداثها، وهو الكاتب الراصد، بل هو الرائي الممعن في كتابة هذه التجربة، التي يمكننا أن نطلق عليها"، أنا والأرض وشجرة الزيتون نكتب بالندى".

وفي ناحية، لا تقل عنها أهمية، يسرد الكاتب لنا بيئة السجون والاعتقال، تلك التجربة التي نما وترعرع فيها، صوراً وأخيلة، ازدانت حياته فيها، وتداخلت تداخلاً شديداً، وامتزجت بقوالب لفضية كتابية، عبّر فيها عن وجدانه، ورأى فيها القارئ صورته الحقيقة، لو كان في نفس الموقف، فيها عنوانه المحفور على جذوع شجرة الزيتون، والبيلسان، ويحس بآلام الجراح، في صور حميمة، تعكس حباً عتيقاً، يُبكى ذلك النجم في الآفاق الليلية على شفتي الزمن.

قصص، أو مشاهد، لصورته، وصورة زملائه في الاعتقال، وصمودهم الأسطوري في وجه الجلاّد، الممعن في شيطنة المشهد، القابع خلف أدوات القمع والتعذيب، العنصري لتخريب حياة من بين أيديهم من الفلسطينيين، بأقسى أنواع التعذيب، وإخراجهم من المألوف الإنساني الذي يشعرهم بأنهم بشر مثل غيرهم من الناس، تلك المعاناة التي فجّرها إبنه "إياس" الذي كان يحلم بعصفور الحسون، يحبسه في قفصه ويلعب معه، وبأسلوب الوالد الراعي، يقنع الولد، بالتخلي عن طفولته، وإطلاق سراح العصفور السجين... ذلك العصفور الذي تدثّر في وجدان الكاتب، وانكمش، ثم تفجر بقصص أولئك المساجين خلف القضبان، أولئك الذين ربطته بهم فكرة "النفي عن الوطن" للخلاص من عذاب السجن، فيتحول كل واحد منهم إلى بطل في مواجهة نفيه، يريدون عذاب السجن، ولا يريدون النفي عن الوطن، فأبدع الدكتور حسن في تصوير الوظيفة الأولى للأدب، بمجموعة من المشاهد لتوعية الناس إلى حقيقة ما يدور حولهم، وإيقاظهم على صوت نواقيس جعل منها أبطالاً بكل معنى الكلمة، يصلح كل فرد فيها، لتصوير فيلم مكتمل الرواية من بدايته حتى نهايته، يصف ما واجهه في التحقيق أمام المحاكم، وسيرته النضالية الاعتقالية، بتواضع وبلا تضخيم، ولم يجتهد ليقنع الآخرين، فالبطولة الحقيقية– كما يقول الكاتب– يصنعها الثبات والصبر لا الكلام. أبطال حقيقيون احتلوا الرواية بأسمائهم وسيرتهم، مثلاً:

إياد جودة: كيف تحوّل إلى مذياع المساجين الذين يريدون التواصل مع الخارج وكيف تحوّل حدسه بخروج الكاتب (حسن عبد الله) من السجن إلى لعنة.

عمر عساف: واسمه عمر صافي، والنزاع في المحكمة ما أدى إلى حنقه على المحامي الذي جاء بالفكرة، وصموده في نزع ثيابه أمام المحققين.

علي فارس: وقطعة الإسفنج على مؤخرته لتفادي معاناة التعذيب، وإصراره على طلب سيجارة من السجّانين، فكانوا يبادلونها بالهروات والضرب، وصموده في غرفة التفتيش.

وغسان جرار: كيف تعرّف عليه الكاتب عن طريق ارسال السجائر وربطته علاقة حميمة معه، وحديثه مع ابنته يافا، وكيف كان ناقداً لما يكتب المؤلف، ووقوفه إلى جانب زوجته خالدة جرار يوم إبعادها إلى أريحا.

أولئك الذين قررت سلطات الاحتلال إبعادهم عن الوطن، قد تحوّلوا إلى أبطال في الحقيقة وفي الرواية معاً، ومعهم عشرات الأبطال الذين ضيّقوا السجون، وضاقت بهم السجون، وتحوّلت إلى ما يشبه المقابر في تجريد المعتقلين من صفاتهم الآدمية، فتحوّلت الحمامة والنخلة إلى ما يعيد لهم إنسانيتهم وخروجهم من دائرة الطقس التعذيبي، وتحوّلتا إلى بطلتين في سياق هذا الجو من البطولة.

أما المبعد السادس، وهو مؤلف هذا الكتاب، الدكتور حسن عبد الله، فيروي حاله قائلا: "دخلت بوابة جامعة بيت لحم، فانفتحت لي بوابة أوسع، إنها بوابة تجربتي الجديدة، بما حملته من مفاجآت وتنوع وفرح وحزن ونشوة وانقباض وتقدّم وتراجع، وعمل سياسي ونقابي وحركة طلابية نشطة، وصراع بين القديم والجديد، واعتقالات وتعلّم من الجامعة، وتعلّم أكثر وأغنى وأعمق من جامعة الحياة والاعتقال".

بعد كل هذه الإيحاءات التي ذكرها المؤلف، أليس من أبجدية الاحتلال الذي يحاول طمس شخصيتنا، من اعتقاله ومحاولة مسح هذه التجربة التي توصل إليها، وأضيف، فكيف إذا كان صاحبنا "كاتباً" منحازاً إلى قضية شعبه، وحوّل المعاناة إلى بطولة لا تنفصل عراها، ما يذكّرنا في مرحلة شبابنا الثوري، ما انتجه الكتّاب السوفييت من آثار ابداعية في وصف معاناة شعبهم، وتحويلها إلى بطولات ألهمت العالم الثوري بها، وأنارت طريقه نحو الثورة والتحرر.

ومهما يكن، لقد قدّم الدكتور حسن تجربة مميّزة في روايته التسجيلية "البستان يكتب بالندى" تظهر في شذرات من مذكراته، تعيد لنا الملاحظات التالية:

الدخول من الخاص إلى العام، حيث تذوب شخصيته في سيرة أبطاله، فيصبحون فكرة المشهد، وأبطال الرواية من أولها حتى آخرها..

وفي السجن، يسجّل لنا تجربة الكتابة التسجيلية بأفضل الصور، فيتحول كل واحد في السجن إلى بطل، في سيرة حياته وصمودة وطريقة التعرّف عليه، ويعتبر نفسه الرائي الراصد، لبطولة أولئك المعتقلين.وهذا درس قد يأخذه بعض المعتقلين في تضخيم دروهم على حساب التجربة الانسانية الأعم، في تسجيل حياتهم الاعتقالية، وهو ما يدعو إليه في كافة كتاباته.

التجربة الاعتقالية تحمل روع العمل الجماعي، ما عكسته، مشاهد الشذرات في مذكرات الرواية، لا فرق بين فصيل وآخر، ولا فرق بين من نحبّ ونكره، وبين من يتفق معي ومن يعارضني، تلك الروح الايجابية التي سطرها حسن عبد الله في مذكراته.

وفي تجربته الإعلامية، نراه يحولها إلى تجربة جماعية، يشترك فيها عدة أفراد، من المراسل إلى مدير المحطة، الكل في زاوية الانتاج التلفزيوني يتصدرون الواجهة، او البرنامج الإعلامي، ويتحولون إلى "ابطال" في أدائهم، تذوب مشاعرهم الخاصة، من هواجس واخفاقات، وتوترات، ليتحول المشهد إلى عمل جماعي، ويصبح العمل المنتج، بل المحطة نفسها إلى مدرسة تدريب، الكل يُدرّب ويتدرّب بها، ويصبحالهدف صقل الموهبة، وتسجيل قصة نجاح جماعية، وفي كل الحالات نرى الكاتب ينسى نفسه، او يخضع تجربته لمن يشاء ان يغترف منها، مستحضراً عدداً من الزملاء والكتاب شاركوه بالعمل، والكتاب والمبدعين الذين اضافوا لتجربته أبعاداً وآفاقاً.

البستان يكتب بالندى، رواية تسجيلية، تؤكد "بحق" ان العمل الروائي، يجب ان يظل بعيداً عن الذات وادعاء البطولة، إنها فعل جماعي، يؤكد مضمون الرواية في رصد الحالة الاجتماعية وتحولاتها في زمن محدد، وبحق آيضاً، أن الكاتب أضاف لنا الكثير من تجربته في سياقها الجماعي.