يصور فيلم "الدكتاتور" واقع العرب وأنظمتهم السياسية برؤية تهكمية واستهزائية، فالفيلم الذي يقوم ببطولته ساشا بارون كوهين اليهودي، وأخرجه لاري تشارلز، يشكل في جوهره تعميقاً لسلبية الصورة النمطية في الذهنية الغربية، حيث يعمق الفيلم العنصري بكل أبعاده ومقاييسه الضوء على واقع الفكر السياسي العربي، وعلى الفرق القيمي بين الثقافة الغربية والشرقية، متخذاً من الديمقراطية والمشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير، معايير براقة لاتخاذ الاحكام المطلقة وتبرير هذا الكم الهائل من العنصرية.

أخفق الفيلم كمادة كوميدية في إقناع المشاهد بقوة أداء الحوار، حيث افتقد السيناريو الانسيابية والسلاسة في تنقلات مشاهده من مرحلة لأخرى، فقد كانت رداءة المواقف الكوميدية وسلبيتها واضحة في كل مراحل هذا العمل، حيث شكل ذلك ضياعا للتسلسل الزمني والتراتبية في بناء المشاهد بطريقة مقنعة، كونه حاول أن يشكل توثيقا كوميديا لمجريات تاريخية، لا يمكن اختزالها بكوميديا "الايفيهات" على حساب كوميديا الموقف.

وبالرغم من ذلك، إلا أنه استطاع ان يعبر عن فكرة الدكتاتورية، وتجسيدها ومعالجتها بطريقة موجعة، ومبالغ فيها، مستندا في ذلك إلى إضاءة فكرة "الديمقراطية" واعادة استعراضها لعرض الفكر والثقافة الغربية، التي باتت تشكل الخلاص من الواقع العربي والاسلامي بشكل عام.

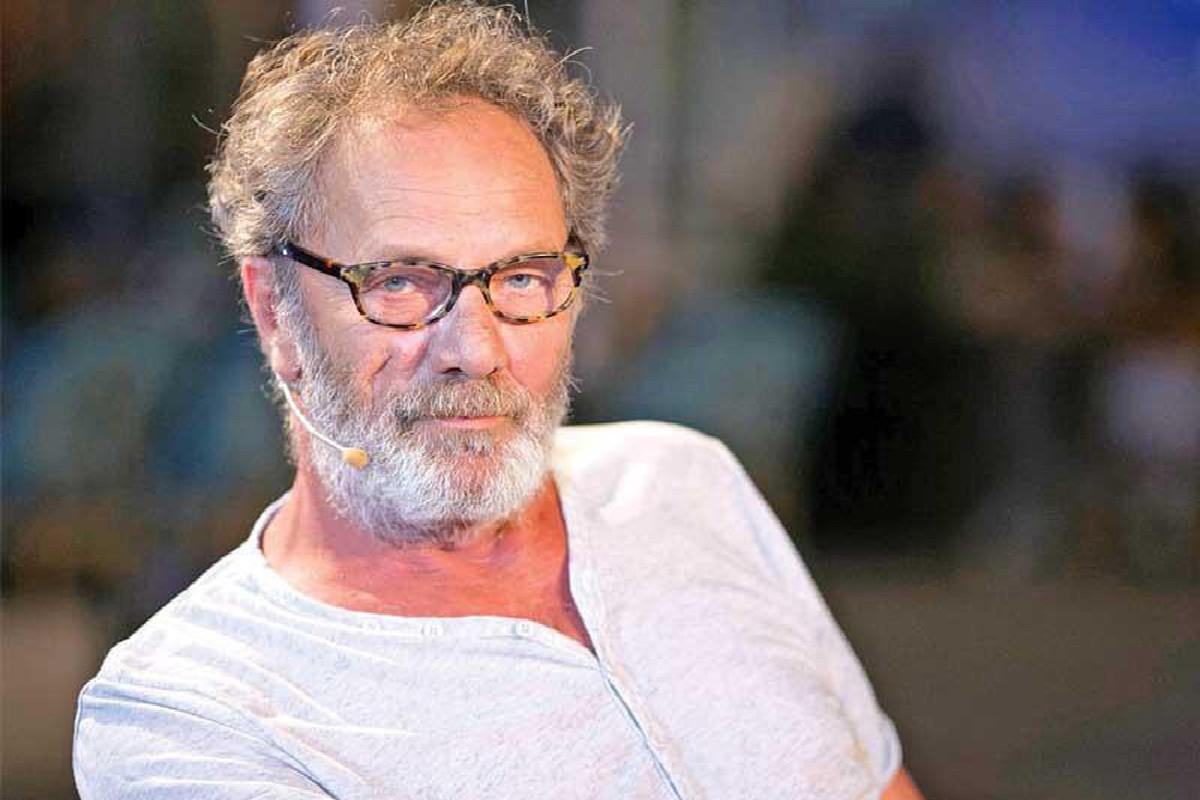

تقمص الفنان ساشا بارون كوهين شخصية عربية "علاء الدين" بنجاح، وأداها بتميز وكأنها تمثل كل العرب، فاللهجة الإنجليزية مؤشر واضح على ذلك، وكأنه آت من عمق الصحراء، فيما اعطت الموسيقى الشرقية التصويرية المشاهد شعوراً بأن هذا الفيلم عربي النكهة والمذاق، بالاضافة الى ملامحه وأدائه الشرقي، اللذين شكّلا عناصر إقناع إضافية للمشاهدين بأنه يتحدث عن جمهورية "عربستان" الكبيرة، التي ينعم أهلها بدكتاتورية الحجاج.

استطاع أن يتقمص البطل واقع الشخصية الافتراضية عن الدكتاتور، محققا بذلك أهدافه العنصرية والسياسية أكثر من أي شيء آخر في العمل الفني. ووظف إمكانيات المادة السينمائية ككل لإظهار تخلف المنظومة العربية، وعجزها المستمر عن مواكبة التطور الإنساني القيمي والمفاهيمي، وتمرير الرسالة المراد تحقيقها بشأن العربي "كينونته ووجوده"، خاصة محاولته إعادة إحيائه للصورة النمطية بشأن المرأة في العقل العربي.

يدغدغ الفيلم، بمكوناته الحسية، الشعور بغربة العربي عن ذاته، فقد ندعي الديمقراطية الغربية وفي أحشائنا تولد دكتاتورية من قصفوا الكعبة بالمنجنيق، ولعل الفرق القيمي الذي يخلص إليه الفيلم يتمثل في أن الغرب أنهى حروبه مع ذاته منذ مئات السنين، أما بالنسبة لنا، فحتى اللحظة لم تبدأ حروبنا مع الذات ومع نقيضها الآخر، ولم نخرج من بوتقة الانهزام الثقافي وتآكل المنظومة القيمية.

استطاع الفيلم أن يقنع المشاهدين بغوغائية العربي وهمجيته، فهو إنسان لا يتقن فنون الحب مع الاشارة الى هوسه الجنسي، ولا يتقبل النقد ولا يحتمل وجود الآخر، على عكس النموذج الاميركي الذي يقوم على أنموذج الديمقراطية التي صارت ملاذاً آمناً للباحثين عن الحرية والحياة، حيث اعطاها العمل السينمائي مهمة حماية الإنسانية.

الشعور الذي ينتاب من يشاهد الفيلم في سينما مليئة بالاخر "النقيض" وبثقافته الغربية، أنه إنسان من كوكب آخر، وذلك لهول وفظاعة الصورة التي رسمتها هذه المادة وحدها على وجوه الحاضرين وانطباعاتهم.

السؤال الجوهري الذي ما زال يراوغ: ما هي الاستراتيجية الثقافية أو الفنية التي من الممكن أن ننتهجها كعرب أو كمسلمين لتصحيح مسار التاريخ، وتجميل صورتنا كبشر، لندحض ما ينسب كذباً إلينا من تخلف وهمجية، أو لنواجه أنفسنا بصراحة لتصويب ما راكمه الزمن من تغليف لصورنا النمطية وتوليد مئات الصور المتشظية والمشوهة عن واقعنا المخجل أو المشرف!

بصرف النظر عن نجاح الفيلم أو فشله، وبغض النظر عن الزاوية التي يمكن الانطلاق منها لتقييم الفيلم كعمل فني، لا بد من إعادة ملء الفراغ الفني بين تاريخ إنتاج هذا الفيلم وتاريخ إنتاج فيلم "أسد الصحراء" أو "عمر المختار"، مروراً باغتيال المخرج السينمائي السوري مصطفى العقاد، وتوثيق الملاحم الثورية والفلسفية في تاريخ وحاضر أمتنا العربية.

بات لزاما علينا الآن اكثر من اي وقت مضى ان نعمل بصورة جدية لإعادة إنتاج واحياء التاريخ العربي الحديث، والخروج من اطار ما تفرزه وتمليه علينا وعلى العالم الماكنة الإعلامية والسينمائية الغربية، واعادة صياغة وجودنا برواية متقنة قادرة على التأثير لتكوين مشهدية مناقضة لما يشوه ماضينا وحاضرنا.