شهادة:

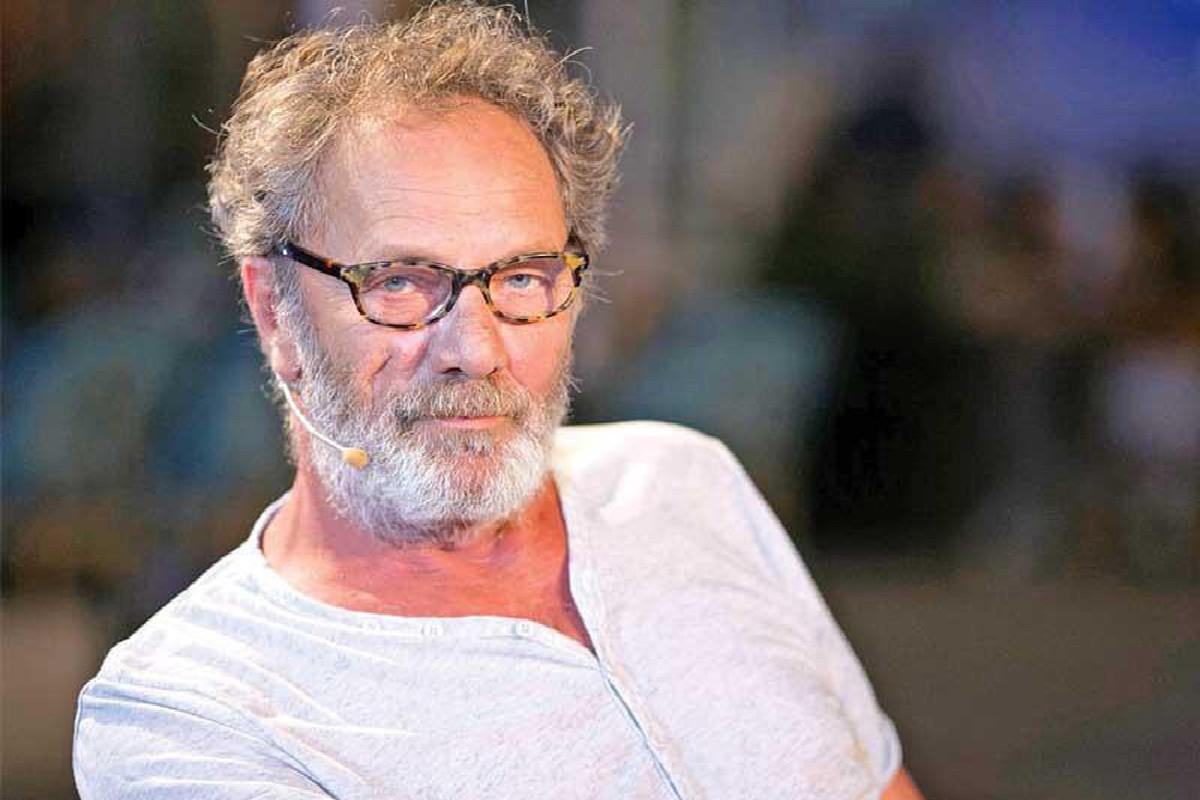

الفنان الفلسطيني- الأردني محمد الجالوس يخص "الحياة الجديدة" بشهادة كان قد القاها ضمن الاحتفال به قبل أيام في متحف محمود درويش في حضرة مبدع. والفنان الجالوس (مواليد عمان 1960) فنان تشكيلي أردني/ فلسطيني. ينتمي لعائلة تم تهجيرها من قرية قزازة، قضاء الرملة بعد نكبة فلسطين عام 1948. نظم العديد من المعارض في الدول العربية والأوربية، وفاز بذهبية بينالي طهران عام 2003. وهو عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، ورابطة الكتاب الأردنيين، والرابطة الدولية للفنون التشكيلية ونال مؤخرا جائزة دولة فلسطين للفنون.

القليل من الكلام والكثير من اللون

لقد مرت لوحتي بمحطات مختلفة، ظل دائما يربطها إيماني الكبير بالتجريد، كمقترح بصري، وظل التجريد من وجهة نظري هو الدخول الدائم للطبيعة كمرجع، وكمتعة أمارسها بنشوة الاكتشاف، وإن دهم هذا البحث، وجوه بقيت أخططها في فترة الثمانينات ثم تحولت الى بقع لونية بخطوط عابرة في معارضي الثلاثة الأخيرة، وهي هنا وجوه احتفظت بطاقتها التعبيرية الاجتماعية، من حيث إنها مرجع وكنز بقي يلازمني منذ الطفولة، وجوه لأنا أعرفهم وملامح تقاوم النسيان، وتعبر به ذواتها، بل وتلزمني الإبقاء عليها كما هي، بتفاصيلها وغموضها وأحيانا قسوة ملامحها، ولعلي في هذه المغامرة المكشوفة، كنت أقول نفسي ومن حولي، بقليل من الكلام وكثير من اللون

كيف لي أن أتخلص من ذاكرتي وكيف لي ألا أحاصر هذه الوجوه في مربع الشك ومربع الدهشة؟ فهي لن تتخلص مني إن حاولت أن تكشف ما في داخلي بعيونها المغمضة، وتقول دواخلها دون استئذان أو عتب، هذه الوجوه هي ذاتها التي دفعت بي الى أتون القسوة، قسوة السطح الخشن، حتى أنها تنازلت عن ملامحها ودخلت في دائرة البصري البحت، مربع التجريد، دون أن تفقد سطوتها على العين، فهي حاضرة في غيابها، تحاصرها ضربات السكين وتداعيات معجون الورق الذي لطالما شكلتها به، في سنوات عديدة مرت. على ان هذه الوجوه التي قلت انني اعرفها منذ ايام المخيم، مخيم الوحدات الذي ولدت فيه لعائلة مهجرة من قرية قزازة في قضاء الرملة، كانت دائما حاضرة حتى بعد ان غادرت مرحلة الوجوه، وانطلاق لوحتي لعوالم اخرى. كان فيها السطح، هاجسي دائما، ومحط بحثي الذي استمر لعقود ولعله يسكنني الى الآن، كيف لا وقد عشت العقدين الأول والثاني من عمري في بيئة خشنة، كانت الجدران خشنة والشوارع الضيقة والازقة هي الاخرى خشنة، وكنا سعداء، هل قلت سعداء؟ نعم رغم كل هذا الدمار الذي احاط بنا وبجيلي ومن تلاه، كان مصدر سعادتنا اننا نقبض على حلم العودة ولا نفرط به رغم النكسات وتغير البوصلة وما لحق بجيلي من شتات، فاق شتات الاجداد ربما، لقد تعلمنا في مدارس الوكالة (وكالة الغوث) ان فلسطين تنتظر ابناءها، وان وجودنا في المخيم هو وجود مؤقت، لذلك تعلمنا على ايدي من آمنو بهذه الحتمية وكانوا قساة علينا جدا، ليس لأنهم لا يحبوننا، بل لأنهم كانو يرون فينا جيل الأمل.

والتعليم ضمن هذا المعنى كان فهما "عميقا لمعنى النضال، فالمعلم في فترة المخيم كان مناضلا" او هكذا يرى نفسه، واذكر اننا سمعنا للمرة الاولى بأسماء التنظيمات الفلسطينة وتمايزها عن بعضها، من خلال كلام المعلمين فقد كان منهم الشيوعي الذي ينتمي للحزب الشيوعي كمعلمنا فتحي الحلو وعبد عواد وغيرهم ممن انتمو الى فتح أو الجبهة الشعبية أو الصاعقة أو جبهة النضال او الجبهة الديمقراطية ...الخ

اقترحت في معرضي عام 2007 (شجن مجرد)، الذي كتب عنه الراحل الغالي امجد ناصر، نصا مدهشا في القدس العربي:

(لم يعود كاتب أو رسام إلى موضوع سابق؟ يتعلق الأمر، على الأرجح، بشعور يراود المبدع أنه لم يعط الموضوع حقه، أو تتكشف له، لاحقا، جوانب في ذلك الموضوع غابت أثناء العمل عليه. هناك، أيضا، الرغبة في الاشباع او الاستنفاد التام لموضوع معين وطي صفحته نهائيا.

لعل هذا ما حدث في المعرض الأخير للفنان التشكيلي الأردني محمد الجالوس (مجرد شجن).

عنوان المعرض يشي، إلى حد ما، بأسباب تلك العودة الى وجوه راودت الجالوس في مرحلة سابقة، وها هو يعود اليها مرة أخرى. فالشجن قد يعني، لغويا، الحزن الدفين، وقد يأتي بمعنى هوى النفس، وبالإمكان اعتباره نوعا من التذكر وقد يأتي بما يفيد الحبس، فيقال: "ما شجنك عنا"، أي ما حبسك عنا. قد لا يكون الجالوس قصد هذه المعاني اللغوية. فهو، هنا، يقدم أعمالا بصرية (لوحات) وليس أعمالا أدبية مادتها اللغة، مع أن للجالوس ممارسة أدبية سابقة (مجموعة قصصية)، غير أن لتساؤلي اللغوي أمام معرض تشكيلي، يجنح الى تجريد الملموس، وجاهته حسب ظني. فإذا اعتبرنا الشجن (هوى النفس) ففي لوحات الجالوس ما يفيد ذلك، أما إذا اعتبرنا الشجن (تذكرا) فالسؤال اللغوي يكتسب مشروعية أكبر، ولكن معنى (الحبس) هو الذي يتراءى لنا، بقوة، ونحن نطوف في لوحات المعرض الجديد. إنه المربع الذي يكاد أن يكون بصمة المعرض الموحدة. المربع الذي يطبق على وجوه قادمة من الذاكرة أو من أثر مرور الانسان في الأمكنة.

ثم يختم: ليس على اللوحة، حسب ظني، أن تكون منصة لاطلاق الرسائل الاجتماعية او النفسية. رسالة اللوحة تكمن، على الأرجح، في مادتها وتكوينها، ولكن، مع ذلك، بمقدورنا أن نستنبط رسالة ما. بمقدورنا أن نرى الوجه المحبوس في مربع وقد تحرر من حبسه وانطلق في الفضاء العاري.

هذه قراءتي.

بل ربما رغبتي.

اقترحت في معرض (شجن مجرد) حلولا لغياب الملامح، تحيل التعبيري إلى بصري، وتحيل البصري الى مشهد من الطبيعة الأم، كيف لا والطبيعة هنا هي الأمل وحاملة الأسرار، أقصد أسرار المادة، تلك التي عملت بها وعليها منذ أكثر من اربعة عقود وما أزال. أما اللوحة، صديقتي التي غالبا "ما أتصالح معها، تأخذني إلى مناطقها هي، بل وتستدرجني إلى عالمها حين أستسلم راغبا" لحركة يدي او عناد فرشاتي، فتأتي الالوان طازجة ومحمولة على جناح العاطفة الجياشة، على أن هذه العلاقة التي امتدت على مدار كل هذه السنوات، ظلت دائما محفوفة بالقلق ونزعة التجريب، وغياب الرضى، فمنجزي البصري بعد كل هذه السنوات لم يمنحني اليقين بما رسمت أو بلوغ ما أحلم به.

في بداياتي الأولى أدهشتني المدرسة العراقية في الرسم وكنت مأخوذا باعمال ضياء العزاوي حتى التقليد، حتى أنه التبس الأمر على ضياء حين زارني في بداية الثمانينيات في بيتي، الأمر الذي دفعني للتفكير مليا بما أرسم، كان لا بد من البحث عن أناي البصرية بعيدا عن صرامة التصميم في لوحة ضياء وغلبة اللون الصريح.

لا بد من الاشارة هنا الى بدايتي ككاتب قصة، كان ذلك في أوائل الثمانينيات حين أصدرت مجموعتي القصصية الأولى، ذاكرة رصيف، وكنت مندفعا بفعل ثقافتي المبكرة وانفتاحي على الفن النثري وهي فترة سيطرتْ عليّ فيها ذهنية البناء اللغوي حتى جاءت أعمالي في تلك الفترة وأقصد أواسط الثمانينيات، مشحونة بطاقة العقل والتخطيط ما بين اللونين الأسود والأبيض، وقد أنجزت المئات من الرسومات، منها ما استعمله الأصدقاء من الكتاب كرسومات داخلية لنتاجهم الأدبي من شعر وقصة، على أن هذه الذهنية قد حالت دوني وبصرية المشهد الطبيعي وسرعان ما تخلصت منها في أعمال الثمانينيات الأخيرة، حين تحولت تجربتي الى لونية كاملة، أكدها رحيلي باتجاه المشهد الطبيعي كما حدث في بيوت من الفحيص ثم السلط والقدس ونابلس، واخيرا (سحر البر الغربي) الأقصر وهي محطات طبيعية تخللت بحثي التجريدي منذ بداية التسعينيات وكانت بالنسبة لي عودة للمرجع الأساس الطبيعة. وهي مصالحة وحنين للمكان، فيها بعض الوفاء لأماكن في القلب، تربطني بها ذكريات حلوة، وتوثيق ربما لا يلتفت له فناننا العربي المعاصر، في ضوضاء البحث عن الهوية.

قلت الهوية!؟ إذا كان الفن التشكيلي عموما، هو تجربة إنسانية واسعة ونتاج لرحلة البحث الأوروبي سواء من خلال لوحة المسند او أيقونة الجدار فان البحث الواهي عن الهوية العربية في اللوحة هو ضرب من البدعة ركن إليها بعض الباحثين والفنانين العرب كإطار جدلي للتأسيس لفن عربي مستقل، ربما قصد هؤلاء من وراء ذلك، تضمين عناصر اللوحة بعض الإشارات الحروفية في سياقها التشكيلي أو اللغوي وهو تضمين لا يكفي للزعم بوجود لوحة عربية مستقلة، فربما تشير بعض العناصر البيئية في العمل الى خصوصية أسلوبية لفنان ما، لكنها بالتاكيد لا تؤشر الى هوية عرقية او قومية بعينها، فالبصر عام والبصيرة خاصة، وهي التي تحمل من يمتلكها الى أناه هو، وليس أنا أمته او هوية شعبه.

لقد عشت كل هذه السنوات، محاولا وباحثا في الخط واللون، تسيطر علي فكرة الخامة وأشواق التجديد، أحيانا كنت أقف على مسافة قريبة من تجارب آخرين، وأشكال هي ليست من أملاك فنان بعينه، بل تأتي على حافة خطرة وملتبسة كانت تدفعني للانقلاب على منجزي دون أسف أو خوف من التجريب، كنت أبحث عن لوحتي رغم قناعتي بأن الفن المعاصر لم يبق للفنان إلا مساحة ضيقة للاختراع والتفرد، إذ ليس هناك من جديد أمام الفنان المعاصر غير روحه التي يثب بها ومخزونه البصري، وخامة ربما يستعيرها من بقايا الطبيعة يحمل بها مقترحه التشكيلي إلى عين المشاهد.

هي رحلة ممتعة وصاخبة، كانت مصدر فرحي وقلقي معا. لقد مررت بمحطات مختلفة، دائما كان يربطها الحنين لطفولتي وتشجيع والدتي لخربشاتي الاولى، وهي التي لا تتقن القراءة والكتابة، كانت تتقن الاستمتاع بالجمال وتقترح ما يضيف لعملي من روحها الشعبية البسيطة. (الاشارة الى حادثة لوحت الفلاح والمحراث في الصف الرابع الابتدائي).

قبل أن تنطلق لوحتي لفضاء تجريدي خالص في بداية التسعينيات، كنت قد أخذت بالمشهد البدوي وحركة الناس في مناخ صحراوي صامت، لم أتوقف طويلا ضمن هذا البحث، رغم دعم المشاهدين من عرب وأجانب وعاطفتهم الجماعية، فالعاطفة الجماعية ضمن هذا السياق تدفع الفنان في كثير من مراحل عمله الفني إلى الركون لمنجز بعينه أو أسلوب بعينه، الأمر الذي يحول دون بحثه وشجاعته في الانقلاب على لوحته وتطويرها وهي عاطفة مضللة كونها تنحصر في ذائقة جمالية خاصة لا تسمح لكثير من الفنانين بحرية الانتقال الى خامات او أشكال مختلفة. فالغيبوبة لا تصيب المرضى فقط، بل التجارب الفنية والفنانين.

هناك.. حيث الطفولة تذهب بعيدا في لوحتي، ثمة جدران كنت أرسم على سطحها أشكالي الأولى، وأصباغ هي بقايا الحناء أو سطوة السخام الذي أتينا به من فحم المواقد في شتاء المخيم، شتاء القسوة والمطر الذي يغرق الطريق إلى المدرسة، وعيادة الوكالة أو مطعمها العمومي، كنت وأطفال الحارة نصطف في طابور طويل بغية الحصول على وجبة ساخنة مضافا إليها الحليب أو حبة زيت السمك.. هناك بعيدا حيث ما زلت، كنا نرسم صور الطائرات، وطيور الحب، ونكتب أسماء البنات دون استئذان بشجاعة فائقة، ونغرز فيها قلوب العشق الأول، وسهام التلويحة الأولى، كان ثمة لوحة مهيئة دائما للرسم، هي جدران بيتي، تلك التي عادت مرة أخرى الى لوحتي، وقد استحضرتها كي أرى وجهي الطفل من جديد، فهي لوحات لا تنتمي للفن المعاصر بل تنتمي لحارتي بل وتعلمني، كلما استعصى عليّ شيء من التشكيل سواء عربي أو عالمي، وهذه المسننات التي يراها المشاهد داخل النص البصري، ما هي إلا استعارة من الكرتون المسنن، ذلك الذي أضفته لأعمالي في التسعينيات، وأصبح الآن أصيلا على السطح دون لصق أو كولاج، هي ببساطة حرية الرسم، بلا قيود أو مسميات، أو أسلوبية، قلت أسلوبية!؟ إنها كذبة يخبئ الفنان عورته بها، خوفا من البحث أو التجريب، فالفنان بكليته كما أرى، هو أسلوبه، أفراحه، أحزانه وأصابعه التي لا تغادر عاداتها وإن حاولت.

أما المجنزرات، فقد تركت آثارها الموحشة في نسيج لحمنا ولم تكتف بتراب أزقتنا أو رمل صحرائنا، لا أدعى أنني مهتم بتتبع خطاها، بل أدفعها بجمال الطبيعة وغموض شكلها. لا أخفي إعجابي بالمنمنمات، وهي طارئة على لوحتي، فليس لدي الصبر على حبس أنفاسي طويلا كي أرسمها، بل هي زيارة قصيرة جدا، لتنقيط عابر داهم لوحتي ذات مساء أو صباح لا أذكر، وهو تنقيط غير مقيم. المقيم في داخلي ويدي هو محو التفاصيل بالفرشاة العريضة، تلك التي تمنحني فرح الرسم وتبقي علي ولي حرية البحث والرقص بعيدا عن الأناة، فأنا متسرع في علاقتي باللوحة، وهذا التسرع مبعثه طفولتي التي أحاول الإمساك بها وهي تهرب وأنا أتبعها متلعثم الكلام حاث الخطى مرتجف الأطراف، أستحلفها أن تبقى في وأن لا يدهمها النسيان. أما عن الصوفية، فهي بالنسبة لي هذا الزهد اللوني الذي صبغ فكر من تصوفوا عبر مئات السنين، وهي ظلال الألوان، بل روحها، لا شكلها المتعارف عليه، ودرجات الطين من البني الغامق مرورا بالصحراء، حتى وضوح الشمس، وبياضها في عين من يرصد قرصها الأصفر المعلق في السماء، وهي صوفية، تحمل من افترشوا سطح اللوحة الى ملكوت دواخلهم وتأخذهم عنوة أو خلسة لا فرق، إلى حوار صامت، يقول تواريخهم، أحزانهم، هزائمهم أو رقصهم، ذاك الملون الذي يقفز من عمل الى آخر في مساحات محددة، فهم رجال ونساء، ربيعيو الهوى كربلائيو المشاعر، أستدرجهم من صمتهم وأدلهم الى سطح اللوحة فرحين. أما المرأة، فقد يبدو للوهلة الأولى أنها غائبة عن عملي، كيف لا وقد رصدها المشاهد بهيئتها العادية بشعرها وعيونها وجسدها. وهي بالنسبة لي حاضرة حتى في تضاريس الطين، فالوجوه التي أرسمها بلا جنس ولا ملامح، تختلط فيها الذكورة بالأنوثة، وتستحيل الى إنسان، إنسان مطلق.

كيف لي أن أرسم بلا حب والمرأة حاملة سري الأبدي، وجمالها مظلة وارفة الظلال، تؤثث ألواني وتحرس ذاكرتي، منذ طفلة الحارة قبل مائة عام وانتظار تلويحتها من النافدة. المرأة بهذا المعنى، هي مرجعي الجمالي، ومنها أستعير هذه الشفافية وهذه القسوة في سطوحي، فهي نور ونار، تحملنا الى اليقين وتحملنا مرة اخرى الى هلاكنا، وغيابها عن روح الرسام، يبعث فيه الصحراء القاحلة بلا خضرة أو دهشة وعليه فقد قدمت في عام 6102 معرض المرأة الكامل بعنوان تقاسيم على جسد والذي اقمته في غاليري نبض في عمان، كانت المراة هنا واضحة بشعرها الطويل وجسدها الذي اخفيت ملامحمه بتجريد من نوع جديد على عملي، كانت الخطوط تكمل المعنى والمشهد، دون ان تبوح بالتفاصيل، لكن عين المشاهد كانت هنا مشاركة في كلام الجسد، هكذا اردته ’ وهكذا قلت فيه تحيتي للمرأة، ولكن على طريقتي ووفق هواي لا هوى المشاهد.

في عام 2019 قدمت معرض الذاكرة، ذاكرة ابي واجدادي الذين هجرو بقوة المذابح في فلسطين التاريخية، معرض ابواب 48، والذي اقيم في عمان غاليري بنك القاهرة عمان وفي برلين بدعوة من اسبوع الموسيقى هناك أنا والفنان الصديق فاخر محمد من العراق في فضائين متجاورين وقد قلت في تقديمه:

(رغم سنوات عمرها التي تجاوزت المائة بقليل، ظلت جدتي لآمي تتذكر تفاصيل تلك الليلة، ليلة الخروج العظيم من (النعاني), حاملة معها بعض المتاع الخفيف، برفقة جدي علي وعائلة مكونه من سبعة اطفال.

كان الليل قد تسلل الى سماء القرية، وصمت من نوع غريب خيم على البيوت والازقة، صاحبه اخبار هنا وهناك، تناقلها الناس عن عصابات صهيونية، شرعت بقتل كل من صادفها في الاطراف مرورا بوسط القرى المجاورة، اخبار سرت كالنار في الهشيم، موت يتوزع بالتساوي، بين قرى مسالمة وابواب ونوافذ تركت هنا وهناك، مشرعة على امل العودة القريبة، يوما او بعض يوم، هكذا تخيل اهل القرى، وهذا ما يفسر انهم لم يحملوا معهم الا القليل من محتويات بيوتهم.

لم يخطر ببال جدتي انها ستقفل باب بيتها الخشبي للمرة الاخيرة، وقد حرصت على اخفاء المفتاح جيدا في جيب ثوبها المطرز، قريبا من القلب وفي وسط الصدر تماما.

كانت البيوت تئن على وقع اقدام من غادروها، ولم تخمد نيران المواقد وما اعدوه لوجبة العشاء، العشاء الاخير، فقد تناقل الناس روايات لطعام ظل هناك ليستوي على مهل وعبر كل هذه السنوات من الشتات العظيم، هنا انقطع الناس بفعل آلة الموت عن ماضيهم ومعاشهم، وكل ما امتلكوه من اراض زراعية وحيوانات، اغنامهم وجمالهم وابقارهم، ظلت هناك وحيدة، تتفرج عليهم بعيون دامعة، وهم يغادرون دون القاء التحية او الوداع.

احاول في معرضي الآن، أن اعبر عن فكرة الباب المجازية، ذلك المتروك بفعل الدم والنار وحديد الموت, هناك في فلسطين، ابواب غادرها اهلها في عام 1948 دون وداع، لاعتقادهم انهم سيعودون خلال ايام على اكثر تقدير، ابواب حملت افراحهم واحزانهم وكانت شاهدا على لياليهم الملاح، واعراسهم ووقع اقدام زوارهم في الاعياد والمناسبات.

ابواب خشبية، صلبة صاغوها بأيديهم وزينوها بـ (الشيد الأبيض والوان الحقول) وحرصوا ان تظل زاهية، مبتسمة في وجه زوارها، انها ابواب الذكرى، وهو ما آل اليه حالها اليوم، فقد دمر منها الكثير، وبقيت تحرسها في الجانبين، حقول الصبر، تلك الشاهد على اثرها، ابواب ابي وجدي، ابواب 48.

اقدم اليوم هذه التجربة بعد ثلاثة اعوام من العمل عليها، وشجن الذكرى يلفني ويملأ قلبي ووجداني برائحة البلاد، وابواب ما زالت تنتظر أهلها هناك، على شاطئ البحر).

هذا المعرض الذي استدرج الكاتب والصديق صبحي الحديدي ليقول في القدس العربي: (في «أبواب 48» يسعى محمد الجالوس إلى ترويض تلك المقاربة الفريدة، النبيلة والعذبة بقدر ما هي شاقة وعسيرة، والتي تكاد أن تداني المحال حتى حين تتحقق في صيغة افتراضية، على هذا النحو أو ذاك: استعادة ما بعد الذاكرة، أو محاولة استذكار عنصر محوري ناظم، مادي ومتخيل، فعلي شاهد ومجازي رامز، من ذاكرة لم يعشها شخصيا (ولد الفنان في عمان، سنة 1960) وإن كان قد تمثل الكثير من عناصرها ضمن انتماء بشري وشعوري جمْعي ،مكاني وزماني في آن.

الباب هنا ليس مجرد معطى بصري وتشكيلي مشترك يوحد خطوط الاستذكار ويسير عناصر الذاكرة في أقنية تتشابك وتتقاطع لتنتهي عند المصب الأكبر، 1948، حيث النكبة والفقد والخسران والرحيل والمجهول والحيرة والتيه، فحسب؛ بل الباب سكنى إنسانية في المقام الأول، وعمارة وعمران، ومخزن وجود بالغ الثراء والامتلاء، سيق إلى خواء واغتراب وعدم. واسترجاعه هنا، كما يفعل الجالوس على سطوح القماش ومنعرجات الكتلة وإيقاعات اللون واشتباك المفردات التشكيلية، إنما يعيد تأثيث البيت من واقع أبوابه التي تنطق بمكوناتها المختلفة (ألواح الخشب وثقوب الأقفال ورؤوس المسامير)، وكذلك ما يقع خلف الباب من مظاهر عيش وحياة (تبدأ من الأقمشة والأواني، ولا تنتهي عند رفوف الكتب وزخارف الجدران).

وقد افرحني وما يزال ان لوحة من مقتنيات المتحف الوطني الصيني العريق (ناموك) تحمل اسم (ابواب 48) يراها الجمهور يوميا على جدران هذا المتحف وكانني تكلمت عن سيرة شعبي هناك في بلاد الشرق الاقصى، الصين العظيمة، فقد لفت نظر مديرة المتحف آنذاك لتسألني عن سر الاسم ومعناه، فحدثتها باسهاب عن ابواب اجدادي ونكبتهم.

اما صديقتي آمنة, حارسة لوحتي, فهي من احتكم اليه, كلما دخلت في باب الحيرة حول لون هنا او خط هناك، فعينها الحاضرة بامتياز، تندفع باتجاه الجمال فافرح او تصمت فتصلني الرسالة، يمان وفرات، ابنائي، تجذبهم لوحة الطبيعة، يمان الذي رسم صغيرا"، ثم سرقته الهندسة على ابواب الجامعة، وفرات اكثرهم جنونا" على الورق، وجنوحا" الى التجريد، فهو يقلدني فيما ارسم، ويتفوق علي في هروبه من سيطرة العقل.

بقي أن أقول: إن متعة الرسام خلال الفعل الابداعي هي أضعاف ما تحمله اللوحة لعين المشاهد، فبين يديه، تتصارع الألوان في طرفة عين يختفي بعضها ويظهر الأخر، فالقرار التشكيلي لا يمنح الرسام وقتا عريضا كي يفكر، بل يترك ليديه حرية التفكير، تتجاور الألوان وتخترقها الخطوط، يلهث الرسام كي يقول انفعالاته من خلالها دفعة واحدة، أو يستعير الرؤى من لقاء عابر بقطعة ظلال لونت حجرا ملقى على الأرض أو من ريشة بعثرها الهواء الطري أو خيط ضوء مر على جدار، وطيور حطت على السور، أو نهر موسيقى، شطر الكون ومضى.

أشهد أني قد استمتعت، فرهبة البياض قبل الرسم يعادلها فرح الاشكال وهي تنهض من فنائها الأزلي، إلى ملكوت العين وتصبح طاقة بصرية قائمة تملأ سطح اللوحة بنشيد الألوان ورقص الخطوط. ليتني أعيش عمرا أضافيا آخر لأكون فيه رساما.