الكتابة ليست إلهاما بل هي تراكم يتصرف فيه الكاتب ويخرجه لنا من مصفاة ذاته هو بلمسته هو ورؤيته هو. لذلك أن نرى مسار كاتب ما كيف بدأ؟ ماذا قرأ؟ بماذا تأثر؟ وغيرها من الأسئلة التشريحية، يمكنه أن يفتح أمامنا رسما بيانيا لهذا الكاتب ولفترات نمو ما يكتب. “العرب” تكشف عوالم الشاعر الأميركي جيمس تيت، الذي توفي منذ أيام، وتنشر تقديما له، ومختارات من قصائده.

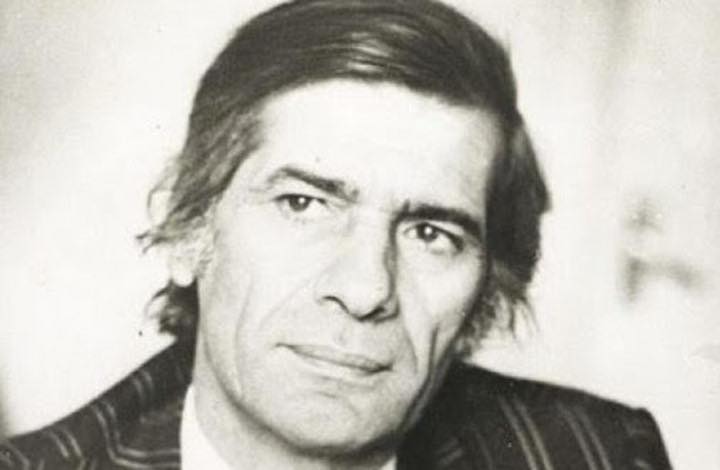

جيمساسمي جيمس تيييت. ولدتُ في اليوم الثامن من شهر ديسمبر لسنة 1943، ومتُّ، أيضا، في اليوم الثامن من شهر يوليو، قبل بضعة أيّام. كان سرطان الحنجرة قد تمكن منّي. قضيت طفولتي في قلب كانزاس سيتي. مات أبي دون أن يراني. كانت أمي قد ولدتني قبل أربعة شهور من تحطم طائرته في الحرب العالمية الثانية. ومات أبي دون أن أراه.

إلى قبر أبي

قيل لي بأنه قد دفن في مقبرة عسكرية قرب لييج في بلجيكا. ثم تزوجت أمي من رجل مجنون، كان يطلق الرصاص على جدران البيت، لمجرد أنه كان يشبه أبي. قضيت، أنا وأمي، بعد طلاقها من ذلك المخبول، خمس سنين وحدنا. دفعتني تلك الوحدة إلى أن أكون خلاّقًا: أن استغرق في أحلام اليقظة.

كانت تمرينات لكتابة الشعر، استدعاء للقصيدة من أخمص القدمين، فأنا لا أقف في وجه القصيدة، أترك لها حبل المخيلة على الغارب.

أبحثُ عن المدهش في العاديّ. وأبحثُ عن الملهاة في المأساة، وعن المأساة في الملهاة، فهما لا تنفصلان، إنهما في المسرح ذاته، وعلى الخشبة ذاتها. إننا مطوّقون بالمأساة والأكاذيب وجميع الشرور، وأنا أحاولُ في قصائدي ترويض المأساة بالملهاة.

أدركت منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها الكتابة بأنني لا أرغب في الكتابة عن حياتي. كنتُ أحاول، بالشعر، أن أخلق عالمًا آخر. أصبح الشعر مكانًا خاصًّا يجذبني إليه بشدّة، حيث أترك لأحلام يقظتي، وآلامي، أن ترتدي أقنعتها المختلفة. كنتُ في إحدى الحانات، أجلس وحيدًا، حين اقترب مني بعض الأشخاص، وسألوني عن مهنتي. نظرت إليهم، ثم قلت “أنا شاعر”.

كانت تلك هي المرة الأولى التي قررت فيها أن أصبح شاعرًا. وأن كتبت أولى قصائدي، هرعت إلى المكتبات العمومية وحوانيت بيع الكتب، أقرأ، بنهم، كل ما يقع بين يديّ. قرأت الشعر والفلسفة والرواية. كنت أتخم نفسي بالكلام على نحو مجنون.

ثم، بعد ذلك، رحت أبحث عن قبر أبي. رحتُ إلى أوروبا على ظهر سفينة. وفي بلجيكا، وأمام باب المقبرة العسكريّة، لم أطلب من الحارس الذي كان في انتظاري، أن يأخذني إلى القبر. أردتُ أن أطوف في المقبرة كلّها قبل أن أذهب إلى قبر أبي. أميال وأميال من الصلبان البيضاء. صلبان الموتى الذين تركوا أحبتّهم خلفهم.

وفي باريس، استأجرت دراجة ناريّة طفت بها سبع بلدان معًا. نمت في محطات القطار وفي الحدائق العامّة وعلى الدرّاجة المبتلّة في جبال الألب. وبعد تلك الرحلة كتبت كرّاسي الشعريّ الأول، “الطيّار المفقود”، وأنا في الثانية والعشرين، تخليدًا لذكرى والدي، ففاز بالجائزة المرموقة التي تمنحها جامعة يال للشعراء الشباب في العام 1967، أفزعتني الجائزة. استأجرت كوخًا يبعد أميالا عن المدينة، وتنسّكت، ثم رحت أقرأ كلّ شيء ثانية.

عين المخيلة

لم يعجبني كثير من الشعر الأميركي الذي قرأته في ذلك الوقت. ثم وقعت تحت تأثير الأدب السورياليّ، فتنني بنيامين بيريه وماكس جاكوب وروبير ديسنوس. لم يعجبني البيان الذي كتبه أندري بريتون. ثم اكتشفتُ ثيسار بايّيخو الذي اجتاحني أكثر من أيّ شاعر أسبانيّ آخر. ساعدتني تقنيات الكتابة السوريالية، الكتابة الأتوماتيكيّة خصوصًا، على تأليف كتابي الثالث، “تلميحات إلى الحجيج” (1971).

تعلّمت من أولئك الشعراء الاعتناء بالصورة الشعريّة. ولكنني لم أسع البتّة إلى تدوين صوري الشعرية المباغتة على الورق. أبقيها عالقة في الذاكرة حتى وقت القصيدة. فأنا أريد للقصيدة أن تكون أكثر عضويّة وأن تتدفق على نحو أكثر.

تفرحني القصيدة، وأنا أنتقل من بيت إلى آخر، إنها رحلة مدهشة، فأنا أنظر بعين مخيّلتي في عين مخيّلتي. ثم قرأت رامبو وأحببت شعره. الشاعر على شفير الحياة، رهن صوره ومجازاته، ثم صهرت ذلك كلّه. بت لا أعثر في نفسي إلا على نفسي. فلا شعراء فِيّ إلّاي. ولا صوت إلّا صوت لغتي.

بعد أكثر من عشرين سنة على كتابة الشعر والبحث عن صوتي الخاص، نال كتاب قصائدي المختارة (1991) جائزة البوليتزر المرموقة وجائزة وليام كارلوس وليامز على حدّ سواء. أبدأُ بالطائش الأرعن لأنتهي بالمستحكم والجليل، لستُ شاعرًا سريعًا. أكتب بيتًا، ثم أنتظر طويلًا حتى أكتب البيت التالي. كنتُ أنقّح قصائدي كثيرًا، أما الآن فلا أنقّحها.

أعمل على القصيدة، وآن تنتهي، أتلوها عليَّ، ثم أصحح ما أرغب في تصحيحه مباشرة، في التوّ واللحظة. وإن وجدتُ بيتًا واحدًا لا يستقيم، أعيدُ العمل على القصيدة مرّات ومرّات. وقد أتخلّى عن القصيدة كلّها حين لا أستطيع أن أختمها على نحو لائق.

لا أعودُ إلى قصائدي غير المكتملة البتّة. فأنا أعمل على القصيدة التالية دوما. أقضي ساعات يوميًّا مفكرًّا في الشعر. لا أخطط للقصيدة، ولكنني أدخل في تأمّل عميق، تركيز منضبط. لا شيء يشوّش على القصيدة. ولا أفكّر في أيّ شيء آخر، أثناء ذلك، إلّا في القصيدة، ولا شيء سواها.

وآن تنتهي، أنصرف إلى شؤون حياتي الأخرى. لا أكتبُ وأنا بعيد عن لغتي. ولا أكتب كثيرًا وأنا في بلد غريب. أحب أن أسمع اللغة الأميركيّة في خلفيّة المشهد. أحبّ أن أسمع اللغة التي أكتب بها القصيدة في الشارع وفي الأماكن العامّة وفي كل مكان أذهب إليه.

كما إنني أحبُ القصيدة التي تعمل من تلقاء نفسها، بلا شكل ولا نظام كتابة مفروض سلفًا. وأحبّ الصمت الذي يغلف القصيدة، والذي ينسرب إليها. إلى مفاصلها. لا أنتمي إلى أيّ تقليد، ولا أنتمي إلى مكان بعينه. شعري إنسانيّ، وشخوص قصائدي قلقون، يخافون المجهول، متعبون، يريدون تغيير حياتهم. أليس ذلك هو جوهر الشعر الإنسانيّ كلّه؟!

وصفة للنوم

اعقدِ الناموسَ معًا

تحتَ منامتك

دَعْ غريبًا يمرثُ قدمك

اُدخل في نفسكَ

واسحبْ شمعةً

ثم اقبض على الجمبريِّ العظيمِ أشدَّ

ثم اهبطِ الدرجَ راكضًا

داخلَ بنفسجةٍ

كُل عبرَ البابينِ معًا

أَفرغِ الأرجوحةَ مِن دمها

ثمّ انزع رأسَ دميةٍ

واضغطِ الوردةَ

في داخلها

وحينَ تصلُ إلى البحيرةِ الجليدِ

لُفَّ نفسكَ في شَاسٍ

وابتلع يديك

والعكسُ ينفعُ أحيانًا

كي تصحوْ.